それぞれの主題を抉り取る独自の手法が光る

〈評者〉津田謙治

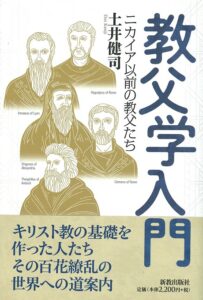

使徒たちの活動が終わったのち、教会の礎を築いた古代の神学的著作家たちを一般的に教父と呼ぶが、彼らの思想や位置付けを学ぶ手引きとして著されたのが本書である。著者の土井健司氏は、ニュッサのグレゴリオスの思想を中心に、古代教父に関する多くの著書や訳書を公刊するとともに、生命倫理など現代の諸問題についても様々な媒体で議論を展開している。本書は、「あとがき」で述べられている通り、近年様々な教父たちの優れた訳書が刊行されていることとは対照的に、教父学全般を見渡し、その道案内となる書籍が少ない今日の状況を鑑み、書き起こされた。なお、『福音と世界』の二〇一九年九月号から二〇二二年三月号までの連載原稿が、本書の基となっている。

本書は、教父学の定義や昨今の研究状況を概観する序論に始まり、四世紀前半までの教父たちの生涯や思想を論じている。ここで扱われているのは、およそ五つの「使徒教父」文書(ローマのクレメンス、イグナティオス、ポリュカルポス、『ディダケー』、『ヘルマスの牧者』)、弁証家および異端反駁者に位置付けられる三人の人物(ユスティノス、エイレナイオス、テオフィロス)、女性に焦点を当てた三つのテキスト(『ヤコブ原福音書』、『パウロとテクラの行伝』、『ペルペトゥアとフェリキタスの殉教』)、地中海東方のアレクサンドリアで活躍した三人の人物(アレクサンドリアのクレメンス、オリゲネス、大ディオニュシオス)、ローマやアフリカなど西方で活躍した三人の人物(ヒッポリュトス、テルトゥリアヌス、キプリアヌス)、そしてオリゲネスに強い影響を受け、パレスティナやカッパドキアなどで活躍した二人の人物(グレゴリオス・タウマトゥルゴス、エウセビオス)で、地域や主題のバランスが取れている。しかし同時に、テクラやペルペトゥアなど、一般的には教父に分類されないが、古代における女性の視点などを積極的に議論の俎上に取り上げている点は特徴的である。これらの項目は、全三〇章のうち、一章に一人もしくは一つの作品を扱うのではなく、ユスティノスなど二章に分けて論じられている者もおり、オリゲネスについては四章にわたって議論が展開されている。教父の生涯、著作、その特徴的な思想が論じられる点で、従来の教父の概説書と並ぶオーソドックスな構成と言えるが、それぞれの教父たちの主題を抉り取る手法は、著者独自の視点が存分に活かされている。例えば、ローマのクレメンスは信徒同士の「嫉妬」に立ち向かう者として、ユスティノスは「声」としての言葉(ロゴス)に意識を向けた者として特徴が描き出される。このような、明確な主題を掲げつつも、当時の時代や思想状況に気を配る論じ方は、少なくとも入門書として類書は存在しないであろう。

著者の他の専門書や訳書も非常に読みやすい日本語で書かれているが、本書も同様に、時に複雑で錯綜する教父たちの議論が分かりやすく記述されている。しかし、それは議論の省略ではなく、咀嚼され、またジェンダーや近年の感染症など新たな現代的視点とともに捉え直されており、他分野だけでなく近接する領域の研究者にとっても刺激的な著作である。今後、本書に引き続いて、カッパドキア教父など四世紀後半以降の思想家たちがどのように扱われるかが気になるところである。