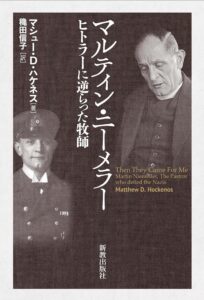

当事者として生きた生涯を活写

〈評者〉三村 修

あるとき、クリスチャンではない人に日本基督教団の歴史について説明する機会があった。「日本基督教団は戦争中、軍部の圧力によって生まれた。戦後、そのことを反省した」と簡単に話したところ、彼はすぐにこう言った。「〝軍部の圧力によって生まれた〟と言っている時点で反省になっていない」。なるほど、人のせいにしているうちは、本当の意味での反省にはならない。

日本基督教団は一九六七年、鈴木正久議長名で「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白」を公表した。その後、この「戦責告白」をめぐる議論の中で繰り返し参照されてきたのが、シュトゥットガルト罪責告白(一九四五年)を生み出したドイツ教会の歴史である。この宣言文を練り上げたのがマルティン・ニーメラーであった。

本書はドイツにおいても当事者性を引き受け、謝罪を言葉にしていくことがいかに困難であったかを描き出す。ユダヤ人を公職から追放する「アーリア条項」に反対して立ち上がったニーメラーなど牧師緊急同盟の人々でさえ、ユダヤ人迫害に十分な関心を向けることができなかった。人はしばしば、自らの偏見に無自覚だ。

ニーメラーはドイツの歴史の当事者だった。プロテスタント牧師の家に生まれ、第一次世界大戦では潜水艦の乗組員として一八九隻もの船を撃沈した。ワイマール共和国時代には、皇帝への忠誠心が行き場を失い、牧師となる道を歩み始め、キリスト教によるドイツへの貢献を志した。第一次大戦で敗北し困窮しているドイツの再興を期待してナチ党に投票し、ドイツが国際連盟から脱退したときにはヒトラーに祝電を送り、教会闘争では、ヒトラーが自分たちの味方をしてくれると確信してヒトラーとの会談に臨むが失敗して、八年間の収容所生活を送ることになる。第二次世界大戦敗戦後、東西分断と核開発競争の現実を前に、平和主義へと転じる(一九五四年)。本書の特徴の一つは、膨大な史料に基づき、ドイツへの深い愛情を抱く一人の牧師が他者との出会いや対話を通して少しずつ無自覚の偏見から自由になっていく過程を描き出している点にある。

著者の眼差しはささやかな出会いに向く。ワイマール時代の激しいインフレの中で、家族を養うために鉄道敷設の仕事に従事し、労働者階級の窮状を知ったこと、強制収容所では、国籍や教派の異なる「特別囚」とともに礼拝をささげたこと。

シュトゥットガルト罪責告白が発表される二日前、各国の教会指導者、つまり世界教会協議会設立を準備していた人々とドイツ教会代表が、聖マルコ教会に集い開会礼拝を行った。世界に放送されるその開会礼拝説教の担当者がニーメラーであることを、彼は当日になって知らされる。歴史的瞬間に何を語るべきか思い悩む彼に、エレミヤ書一四章の「主よ、我々は自分たちの背きと 先祖の罪を知っています」の言葉を示したのは妻エルゼであった。

「キリスト者としての我々の罪責は、ナチ党やドイツ国民、軍部のそれよりも大きいのです。なぜなら我々は、どの道が誤りでどの道が正しいかを知っていたからです……語るべき時に黙っていたために、我々は有罪です。」このような言葉でドイツの罪を語ることができたのは、エルゼやエキュメニカルな同僚たちの励ましがあったからだ。彼の人生は「対話を通じて学び、変わること」の模範だ。

彼は自分が運転する車の事故で妻と家事スタッフを失い、罪悪感と深い悲しみに沈んだ。Uボートで撃沈し、彼が奪った人々の命は、彼にとってどれほど重かったことだろうか。

幼いマルティンは父に同行して信徒宅を訪問した際、職工の家で「イエスは何と仰るだろう」と刺繍された言葉を見た。彼の波乱に満ちた生涯は、まさにその問いに導かれ続けた人生であったのかもしれない。