二〇二三年一〇月七日、ハマスによるイスラエル南部地域への急襲、残虐な殺戮、人質拉致への報復として、ガザ地区ではイスラエル軍の激しい攻撃が続いている。その過程で、甚大な数の犠牲者が出ていることに心痛めるばかりである。筆者は、ユダヤ文献の自由闊達な発想、議論の創造力に魅了され、九〇年代から二〇〇三年まで足掛け一〇年エルサレムに留学、出産後、障害のある長男の療育をユダヤ人もムスリムも共生する環境で受けながら生活した。その後、時折イスラエルを訪れる度に、自爆テロが頻発した当時の緊張感が和らぐのを感じ、サウジアラビアとの国交樹立かとのニュースに、ついにここまで来たかと思った矢先のことであった。以降、現地から怒涛のように流れてくるニュース、情報はハマス・イスラエルの両サイドに公平とは言い難い。しかし、対立を徒らに煽る構図は更なる対立を生むだけである。ここでは、決して一枚岩ではない、ユダヤ教、ユダヤ人、イスラエル社会の理解の一助となる三冊を紹介したい。

ユダヤ人とユダヤ教

まずユダヤ人、ユダヤ教についての概説書として、日本のユダヤ教研究を牽引してきた市川裕氏による『ユダヤ人とユダヤ教』(岩波書店)を挙げたい。コンパクトな新書版で、「歴史」「宗教」「学問」「社会」の四側面からユダヤ教、ユダヤ人について学ぶことができる。近現代以降、西欧で同化の道をたどるも、また東欧で慎ましくも伝統的なユダヤ教世界を形成するも、結局は、大国の思惑の中で暴力と迫害に翻弄され、どの国も沈黙を貫いたという「歴史」から、国土の安全を巡っては過剰な警戒と攻撃をも辞さないイスラエルの背景を学ぶことができるだろう。国なきユダヤ人を支えてきたのがユダヤ教という「宗教」であり、ユダヤ教精神の探究の場である「学問」である。それはまた議論の場でもあるが、この「学問」という括りでユダヤ教を捉えることができることは、ユダヤ人、ユダヤ教の特性でもある。また、本書で指摘される現代イスラエル「社会」の宗教化と世俗化の二極化は、西岸地区への入植が見過ごされてきた背景となる。

「乳と蜜の流れる地」から─非日常の国イスラエルの日常生活

聖書学者でもあり長くイスラエルに居住し、テル・アビブ大学人文学部の教員を務める山森みか氏が、二〇〇〇年代初頭のイスラエルの日常生活を伝えるのが『乳と蜜の流れる地から─非日常の国イスラエルの日常生活』(新教出版社)である。一九九三年オスロ合意が成立し、イスラエルとパレスティナの二国家共存の実現が信じられながら、九五年には当時のラビン首相が国内極右の法学部生の銃弾に倒れ、二〇〇〇年に入り右傾化していくイスラエル社会を垣間見ることができる。思えば、この時代にナタニヤフが実権を握ったのであり、今につながる混迷の始まりでもある。「ユダヤ人とアラブ人」の章では、和平交渉が行き詰まる中において、なお共存の枠組みに向けて苦悩する山森夫妻を含めた市民の姿がある。「安全と防衛」の章では、「議論」を伝統とする民が、意見の相違から現職の首相の命を奪うという暴力を犯したことに社会が受けた衝撃が描かれる(筆者も事件後の大学で、教員が大学教育の責任を感じると沈鬱にコメントしたことを覚えている)。他方で、「テロリストには決して妥協しない」イスラエルの強硬な姿勢も丁寧に説明される。そして人はいずれかの立場にコミットしなくてはならないという山森氏のあとがきの言葉は、世論や学術界、世界自体も無言のうちに分断する中で、立ち位置を見失いそうな筆者を勇気づける。同時に、割礼、出産事情、兵役について、ユダヤ人における家族の意味など、リアルタイムのユダヤ社会、ユダヤ教の状況を知ることもできる。センチメンタリズムに陥らぬよう抑制された冷静な描写、しかし、現地の生活を知る者としてくすっと笑ってしまうユーモアが随所にあふれている山森氏の文章もまたご主人のイラストも美しい。

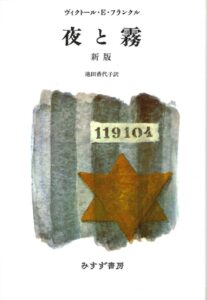

夜と霧【新版】

今回の戦争状況に対して、最も無責任に投げつけられるコメントが、イスラエルはナチスドイツと同様のジェノサイドを行っているというものだろう。果たして、ショア下のユダヤ人は人質拉致をしたのか、何千発ものロケット弾を打ちこんだのか、という反論を抱きながら、強制収容所を生き延びた心理学者ヴィクトール・E・フランクルによる『夜と霧』(新版、池田香代子訳、みすず書房)を読み返す。すると、人間性への尊厳が皆無の絶望の極限状況が描かれているはずのこの書の中にも、強制収容所を俯瞰的にみるフランクルの少々アイロニカルな描写が散見され、思わずくすっと笑ってしまうのである。フランクル自身、ユーモアが絶望の淵から人を救うと考え、強制収容所においても一日一つ笑い話を作ろうとしたという。そして、強制収容所という状況においてさえ、人は、世界の美しさに魅了されるということ、そして、未来があることを信じることが生きる力になり、「人間が生きることには、どんな状況にも、意味がある」こと、苦と死にも意味があることを教えてくれる。絶望の淵を描いた本書が、絶望から人を導き、そして、混迷の淵にある今の世界に一筋の光を与えてくれるようである。

歴史を紐解けば、圧倒的な力を持つ征服者の前に敗北し続けたのはユダヤ人の方である。バビロン捕囚、エルサレム第二神殿の崩壊、バル・コホバの乱の失敗、中世キリスト教圏では、十字軍、黒死病を起因とするユダヤ共同体への襲撃、スペイン追放、さらに、東欧、ロシアでのポグロム、そしてヨーロッパ全体が飲み込まれるナチスドイツによるショア。強大な暴力の下、路頭をさ迷ってきたのはユダヤ人である。しかし、トーラーとその学び、議論の伝統、教育、生活を網羅する戒律と伝統といった見えないモノを継承することでユダヤ教、ユダヤ人は生き延びてきた。圧倒的な軍事力で、人を、民族を、伝統を抑え込むことはできないということをユダヤ人自身が体現してきたのではなかったか。ここで紹介した三冊には、「議論の民」としてのユダヤ人の姿、自己批判とユーモアというユダヤ的精神、を共通して見出すことができる。自己批判もユーモアも自身を相対化したところに生まれる。どんな困難な歴史の中にあっても、議論を厭わず、自己を相対化し、ユーモアを交えた批判の目を自己に向けてきたユダヤ人の姿を想起するとき、圧倒的な軍事力に訴え続ける今のイスラエルの状況は決してユダヤの精神に適うものではない。フランクルも伝えている─暴力の客体が暴力の主体になる可能性を、そして「まともな人間とまともでない人間はどんな集団にもいる」ことを。人間を定めるのは「集団」ではない。

既にユダヤ人自身が、二〇〇〇年代以降のポピュリズムのまん延、入植地拡大の放置、パレスティナ人への不当な扱いを、見逃してきたことへの鋭い批判を自らに向けている(故アモス・オズ、歴史学者ユバル・ハラリ、ダニエル・ソカッチ等々)。その積載された困難な問題を「議論の民」に立ち戻り取り組むこと、それは、山森氏の言う「安全を最優先し、和平プロセスを進めるというアクロバティックな事業」であり、市川氏が重んじるユダヤ教の用語「伝統の偶像化の排除せよ」─自らの主義、主張、アイデンティティをも一旦投げ出すこと─であり、それは、また議論と強靭な精神力によって落とし所を見出す困難な作業である。しかし、暴力の連鎖を断ち切るために避けては通れない。そして、イスラエルという「集団」を超えて、議論と対話を通して向き合うことになる相手にも、他責一辺倒ではなく自己を相対化し、自己批判し、暴力性からの脱却を図ることが強く求められる。