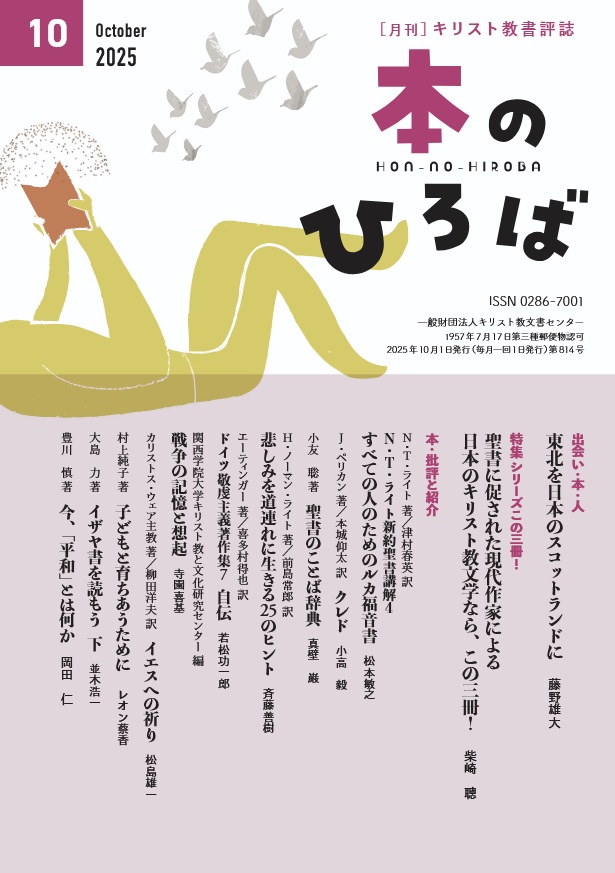

『本のひろば』は、毎月、キリスト教新刊書の批評と紹介を掲載しております。本購入の参考としてください。2025年10月号

出会い・本・人

東北を日本のスコットランドに(藤野雄大)

特集 シリーズこの三冊!

聖書に促された現代作家による日本のキリスト教文学なら、この三冊!(柴崎聰)

本・批評と紹介

- 『N・T・ライト新約聖書講解4 すべての人のためのルカ福音書』N・T・ライト 著/津村春英 訳(松本敏之)

- 『クレド』J・ペリカン 著/本城仰太 訳(小高毅)

- 『聖書のことば辞典』小友聡 著(真壁巌)

- 『悲しみを道連れに生きる25のヒント』H・ノーマン・ライト 著/前島常郎 訳(斉藤善樹)

- 『ドイツ敬虔主義著作集7 自伝』エーティンガー 著/喜多村得也 訳(若松功一郎)

- 『戦争の記憶と想起』関西学院大学キリスト教と文化研究センター 編(寺園喜基)

- 『イエスへの祈り』カリストス・ウェア主教 著/柳田洋夫 訳(松島雄一)

- 『子どもと育ちあうために』村上純子 著(レオン蔡香)

- 『イザヤ書を読もう 下』大島力 著(並木浩一)

- 『今、「平和」とは何か』豊川慎 著(岡田仁)

- 既刊案内

- 書店案内

編集室から

先日SNSで、数冊の漫画を合体させて革装の上製本に仕立て直すという動画を目にした。ストーリーを彷彿とさせるデザインの革表紙をまとったその姿は、全く別の輝きを放っていた。そんなことがあり製本所が主催する「手製本体験会」というものに参加してきた。

上製本と呼ばれる、いわゆるハードカバー本を手作業で作る体験会だ。作業自体は単純。本文用紙を機械で綴り合せたブックブロックと呼ばれる状態の本文と、表紙、見返し、花布、スピン(栞)といった資材たちを、ボンドや膠

で貼り合わせる。簡単な作業に見えて、天地左右を綺麗に揃え、シワなく美しく作り上げるというのは意外に難しかった。機械製本が主流のこの時代も、手製本の技術は、製品化前の「束見本」を作る現場や、革装など特別な装丁を施す場で継承されているという。

表紙にややシワのある手作りの上製本を愛でていると、いつか上司が京都の本屋で一目ぼれして買ったという詩集を手に取った日を思い出した。スリーブケースから取り出すと、しっとりとした手触りの表紙、水墨画のような美しい装丁、余白を大きく取った一文字一文字を大切にしたような組版──ずっと触れていたい、眺めていたいと思った。

本の価値は中身にあるとばかり思っていたが、工芸作品としての価値というものを改めて知る機会となった。長い時を読み手と共に過ごす聖書のように、一冊の本が「読むもの」であると同時に、愛でられながら、共に人生を旅する「同伴者」になるために、本づくりの現場で何ができるだろうかと、思いめぐらしている。(桑島)

予 告

本のひろば 2025年11月号

本・批評と紹介(巻頭エッセイ)『人生の旅の同行者に感謝!』津村春英(書評)大野惠正著『私が出会った人々』、F・M・ヤング著『ギリシア教父の世界』、近藤勝彦著『日本キリスト教神学小史』、竹原創一訳『デシデリウス・エラスムス『自由意志について、評論あるいは比較検討』×マルティン・ルター『奴隷的意志について』』他