風化の危機にある過去の戦争を現在化する意欲的試み

〈評者〉寺園喜基

「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも目を閉ざす者となります」。今から四〇年前、旧西独のヴァイツゼッカー大統領は国会でこう演説した。あれからさらに四〇年の今年、戦後八〇周年を迎えて、戦争の記憶が風化の危機に曝されようとしている中で、関西学院大学キリスト教と文化研究センターは「戦争と記憶と想起──平和への警告とその継承」というプロジェクトを立ち上げ、その成果を一冊の論文集にまとめた。この内容はたいへん意欲的である。論文集の前半五本は研究員による主題に関する論考であり、後半の三本は実践に関する論考である。

テーマ全体の基礎として、ドイツのシュトゥットガルト罪責宣言を挙げられよう。これを論じたのが橋本祐樹氏「『想起の文化』とシュトゥットガルト罪責宣言」である。この罪責宣言は一九四五年という戦後最も早い時期に出され、確かにユダヤ人に対する罪責の明白な言及が欠如しているとは言え、しかしドイツ福音主義教会と世界教会にとって和解と協働への重要な契機となったことは否定できない(一〇五頁)。

そしてこの罪責宣言から、その後の罪責宣言のうねりが起こっていく。すなわちダルムシュタット罪責宣言(一九四七年)、ラインランド州教会決議(一九八〇年)そして同年のヴァイツゼッカー大統領の国会演説・「第二次大戦終結四〇年記念日」が続く。さらに筆者の調べでは、ドイツ国鉄の罪責宣言(一九八八年)、ヴッパータール中央警察署にある警察の罪責宣言(一九九九年)、シンティ・ロマへの罪責宣言(二〇一二年)等もある。これらのうねりの起点にあるシュトゥットガルト罪責宣言について、橋本氏は諸教会によるエキュメニカルな応答に向けて、丁寧に論じている。

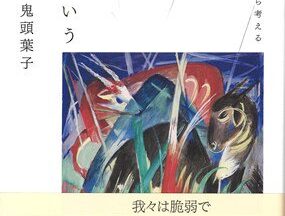

この線上にハンブルク警告碑聖ニコライがある。ハンブルクには以前から親交のある家族がおり、この聖ニコライ教会へは歩いて行けるので、何度も訪問している。そして内陣中央に飾られたココシュカのモザイク画「この人々を見よ」の前に座してしばらく黙想するのである。小田部進一氏の「ハンブルクの『警告碑聖ニコライ』の成立(一九七七年)」はハンブルクにおける戦争の記憶と想起について論じる。ハンブルクは第二次世界大戦の末期に大空襲によって民間人約四万人が犠牲となり、市はほぼ全滅し、「ドイツのヒロシマ」と呼ばれた。小田部氏は聖ニコライ教会が戦争の記憶と想起のシンボル、さらに和解と平和のシンボルになっていく過程について丁寧に解きほぐしてくれるのである。

ドイツのみでなく、日本のことも取り上げられる。一つは、沖縄の佐喜眞美術館における「沖縄戦の図」を通して沖縄における戦争の記憶と想起が論じられる。もう一つは、戦中、戦後における日本の賛美歌とその変遷を論じる。「『讃美歌21』は、戦争を記憶し、想起する中から生まれてきた歌集であると考えられる」(八七頁)と。

さらにルワンダと再洗礼派、また平和学習の実践について、関西学院高等部、広島女学院、鎮西学院の取り組みが論じられる。字数の制限で全てに言及できないが、全体的に体重が乗っていると感じる。乞う、ご一読。