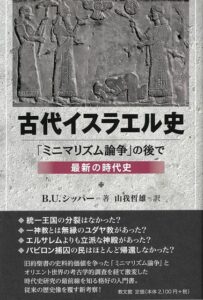

近年の研究を反映した新しいスタンダード

〈評者〉長谷川修一

筆者が初めて「古代イスラエル史」に触れたのは、一九九四年、大学のキリスト教学科の同名の授業であった。筆者がその後、研究者の道を歩むきっかけとなった授業である。当時は、本書でも取り上げられている「ミニマリズム論争」が吹き荒れている頃だったが、授業でそのことが取り上げられた記憶はない。

それから三〇年の月日が経過した。この間、聖書学、文献史学、考古学それぞれの研究の著しい進展とともに、「古代イスラエル史」は大きく書き換えられた。筆者が学生時代に手にした、日本語で手に入る「古代イスラエル史」関連の文献の多くは、聖書の記述をなぞるような歴史の展開を記述するものだった。出エジプト、土地取得、王制の導入と王国の栄枯盛衰、バビロニアによる捕囚、アケメネス朝ペルシア時代の捕囚からの帰還と神殿再建、そしてヘレニズム時代の独立樹立、という流れである。当時問題とされていたのは、土地取得のあり方とダビデとソロモンの統一王国の栄華の史実性であった。テル・ダン碑文発見後の一九九〇年代後半は特に、統一王国の史実性をめぐる論争が盛んになった。

その後の三〇年間でとりわけ研究が進展したのは、当初ミニマリズム論争の最大の焦点となっていた統一王国時代よりも、むしろアケメネス朝ペルシア時代であろう。統一王国時代の繁栄ぶりを描く聖書記述の歴史的信憑性に大きな疑問符がつくことについては、論争の比較的早い段階で一定のコンセンサスが得られていたからである。

聖書の大部分が文字として記されたのは、未曽有の繫栄を享受していたとされるソロモンの宮廷などではなく、バビロニアに王国を滅ぼされた後の時代である。そうであるならば、統一王国時代の栄光は、「捕囚の中で生きるイスラエル民族の存在の理由説明」(一五頁)の一部として描かれたものとして理解できる。

アケメネス朝ペルシア時代は、聖書の執筆・編纂が活発に進められた時代であったと言える。したがって、この時代の歴史像が大きく書き換えられたことにより、聖書の成立やその記述の背景に対する見方も必然的に変わった。こうした変化は、聖書の記述が時代ごとの社会的要請によって執筆・編纂されたという理解に基づいている。逆に考えるならば、聖書を「生活の座」において理解しようとする人は須らく、「古代イスラエル史」を是が非でも学ばねばならないということになる。

本書はこうした近年の著しい研究の発展をよく反映した「古代イスラエル史」の好書である。その「歴史記述では、稀にしか旧約聖書のテキストには触れられない」(一一頁)ため、従来の「古代イスラエル史」に親しんできた読者は、最初戸惑いを覚えるかもしれない。しかしこうした記述こそが、「古代イスラエル史」の新しいスタンダードを示しているのである。

筆者はこれまで、本書の訳者である山我哲雄氏の『旧約・新約聖書時代史』を長らく授業の参考書として推薦してきた。だが、「訳者あとがき」で氏自身が記すように、その内容は些か古くなっている。今後は聖書を学ぶすべての人に、「古代イスラエル史」の基本書として本書を推薦したい。