論争的分野に独自の見解を示し、信仰的真実に迫る

〈評者〉関根清三

四半世紀以上前、カトリックの哲学者、今道友信氏が現今の聖書学への「嫌悪」を表明し、こう書かれたことがあった。「旧約聖書の神話の核は、或る部分がどの時代に記述され、どの事件と関わるか、という文献学的推定や歴史学的指摘によって変わってはならないものなのである。事実は解明されなくてはならない。しかし、事実の次元に位置づけられたら、聖書は事実の書になるだけであって、真実の力を喪失する。……真実は常に事実の象徴的補完としての信仰の世界にある」(『思想』岩波書店、1995年9月号)、と。研究と牧会の両方に大きな足跡を残して来られた大野惠正氏の、シナイ伝承冒頭部をめぐる永年の研究の集大成となる大著『神の言葉と契約』を繙読しつつ、しばしば想い起こしていたのは、この今道氏の言葉であった。

本書が扱う出エジプト記19章─24章の研究は、こうした歴史学的事実、あるいはむしろその仮説が、諸説紛紛・議論百出した分野の一つである。そうした研究との対論に苦慮しつつ、然し敢えてそれを避けず、善くも悪しくもこの手の研究が何を論じてきたか、その見取り図を本書は与えてくれる。例えば、文書説と発展史観の基礎を築いたヴェルハウゼン(1876年)から、文書説を批判的に展開しながら、後にそれを解体するに至ったツェンガー(1971年から1995年)等を経て、テクストの最終形態を共時的に検討しつつ、そこから抽出される幾つもの層が編集されていく過程を想定するオズワルト(2014年)に至る、詳細な研究史が批判的に辿られる。著者の長年のこの問題との誠実な取り組みに、敬意を表したい。そこに本書の魅力の一つがあるに違いない。

第二に、そうした研究史との対論の中で、悠揚迫らぬ形で、自ずと著者独自の視点が醸成されて来る。それも本書の魅力であり、説得力を形成する。例えば、十戒は出エジプト記20章版と申命記5章版のどちらが古いかという古典的問題。安息日を「心に留めよ」とし、「そして・また」と訳される接続詞ヴェを4節と17節で用いる前者と、「守れ」として、ヴェを9、14、18、19、20、21節の7箇所で用いる後者の詳細な比較(たかがヴェ、されどヴェ)などを通して、大野氏は、申命記版を古いとする最近のホスフェルト、シュライナーらの説を論駁し、出エジプト記版が古いとする従来の説に与する。しかも出エジプト記版の安息日戒と敬親戒の動機付けの部分に、申命記主義者より新しい祭司資料的編集の筆跡を見出し、これを十戒成立史の最終段階を呈示するものと看做すのである。

しかも第三に、こうした成立史についての仮説で論じ止めず、その仮説に立つとどういう信仰に関わる思想が新たに見えて来るかまで、著者は論じ進む。「事実」の研究に終わらせず、「真実」の価値への視野を開こうとするのである。その点にも本書の魅力があるに違いない。著者によれば、出エジプト記版の十戒は、祭司資料的編集者が創造論的な視点から編集を行ったものである。安息日を創造の完成の日と位置付けることで、この編集者は出エジプトの神の救済行為を創造の秩序と結び付け、その創造の秩序の中にあるはずの人間が、そこから逸脱して殺人姦淫偸盗といった非人間化に至ることがあり得ないことを告げるという。

もちろん成立史の仮説を通時的に立てることをしなくても、現在我々の手元にあるテクストを共時的に読んだ時に、本質的には同様の信仰的真実が読み取られ得ると考える向きもあるかも知れない。その点の検討は、従来の文書説の不備を様々な形で批判顛倒してきた近年の旧約聖書学の、更なる課題として残されているのだと思う。

研究史をコンパクトに纏めたシュタム=アンドリューの名著『十戒』(新教出版社、1970年)を、本書を献呈しておられる師の左近潔氏と共に訳されて学界に貢献されてから、爾来半世紀を超えて様々な論考として世に問われてきた大野氏のこの分野の研究が、ここにこのような魅力に富む大著となって集成展開されたことに、心からの敬意と謝意を表したい。

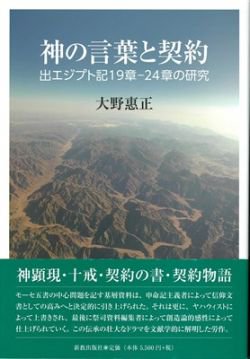

神の言葉と契約

出エジプト記19章―24章の研究

大野惠正著

A5判・531頁・6050円(税込)・新教出版社

教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧

関根清三

せきね・せいぞう=聖学院大学大学院特命教授