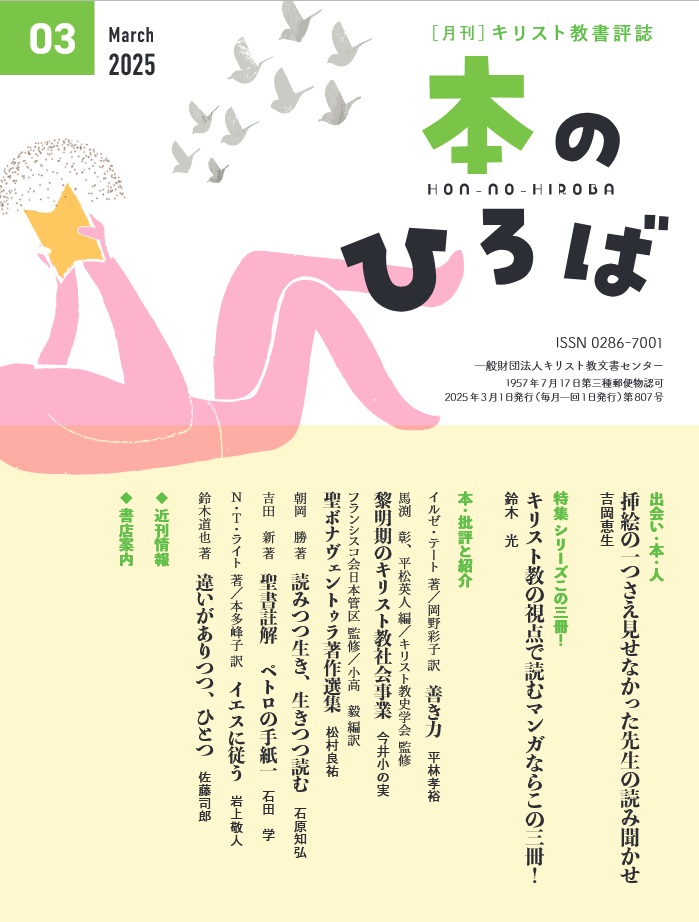

『本のひろば』は、毎月、キリスト教新刊書の批評と紹介を掲載しております。本購入の参考としてください。2025年3月号

出会い・本・人

挿絵の一つさえ見せなかった先生の読み聞かせ(吉岡恵生)

特集 シリーズこの三冊!

本・批評と紹介

- 『善き力』イルゼ・テート著/岡野彩子訳(平林孝裕)

- 『黎明期のキリスト教社会事業』馬渕彰、平松英人編/キリスト教史学会 監修(今井小の実)

- 『聖ボナヴェントゥラ著作選集』フランシスコ会日本管区 監修/小高毅 編訳(松村良祐)

- 『読みつつ生き、生きつつ読む』朝岡勝著(石原知弘)

- 『聖書註解 ペトロの手紙一』吉田新著(石田学)

- 『イエスに従う』N・T・ライト著/本多峰子訳(岩上敬人)

- 『違いがありつつ、ひとつ』鈴木道也著(佐藤司郎)

- 近刊情報

- 書店案内

編集室から

今号掲載の「近刊情報」の中に、聖書の本文批評を扱った往年の名著の増補改訂版があるのを見て何とも感慨深い思いがした。新約聖書学を学び始めたばかりの頃、聖書本文の釈義のための基礎学問として本文批評について勉強した時に読んだ本である。

活字印刷の本に慣れきっていた当時の私には思いもよらなかったが、かつての本は筆写による写本によってのみ流通し、その過程では単純な写し間違いから意図的な改変まで、必然的に本文が崩れるリスクが付きまとう。注意深く写字され厳密な校訂を経て制作されていた聖書であってもそれは同様で、人類史上最大のベストセラーと言われる聖書には多くの写本があるが、そこには単語から文章まで大小の異同が無数にある。それらの違いを比較検討することで「オリジナル」により近い本文を推定するのが本文批評なわけだが、この作業が面白い。異同が生まれた経緯を、写字の過程や写本の素性などから科学鑑定や写字生の心理まで踏まえて様々な角度から検証し、より「古い」本文を推定していくのはよくできた推理小説の謎解きを読んでいるようで、非常に興奮したことを覚えている。

聖書をここまで科学的・合理的に読むことができるというのも新鮮な驚きだった。聖書学というものがそもそも聖書を科学的に読むための学問なわけだが、こういった切り口は宗教になじみの薄い現代日本人にとっても興味深いのではないか。聖書の面白さをアピールする上でも有用だと思うのだがどうだろうか。今後もっと取り上げて欲しい分野である。 (村上)

予 告

本のひろば 2025年4月号

(巻頭エッセイ)「本と私、父、そして息子」高瀬一使徒

(特集)「子どもと祈るなら、この三冊!」小林よう子

(書評)F・M・ヤング著『ギリシア教父の世界』他