連帯を生み出す祈りとしての宣言

〈評者〉澤 正幸

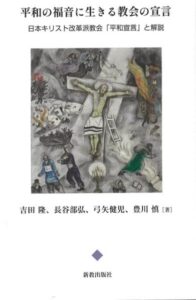

平和の福音に生きる教会の宣言

日本キリスト改革派教会「平和宣言」と解説

吉田隆、長谷部弘、弓矢健児、豊川 慎著

小B6判・119頁・定価990円・新教出版社

教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧

本書の出版に込められた願いは解説の最後に記されている。

「重要なことは、すでに『戦争の時代』に突入しているわたしたちが、教団・教派を超えて、この国と世界に『平和をつくる』ために協働する道を模索することです。度重なる災害経験の中で、今や全国や地域における超教派の災害支援ネットワークができつつあります。これは本当に素晴らしい恵みだと感謝しています。……そうであれば、わたしたち日本に置かれている教会が、今後、様々な形で『平和をつくる』ために協働することも可能なのではないでしょうか。日本の教会は、いずれも弱く無力かもしれませんが、それでも主の『平和』の完成の日に至るまで、祈りを合わせて、この世界にある困難な諸課題に取り組んで行きたく願うのです。」

日本キリスト改革派教会は二〇二三年の第78回定期大会で「平和宣言」を採択しました。この宣言が一教派の中にとどまらず、日本のキリスト教界全体に向かって「平和の福音に生きる教会の宣言」として出版されるのは、教団・教派を超えて、この国と世界に『平和をつくる』ための協働と連帯が生まれる願いを込めてのことだと思います。

日本キリスト改革派教会が今日の状況において「平和宣言」を採択した理由は、ウクライナ戦争勃発以来、東アジアの軍事的緊張が高まり、戦争をめぐる国内世論が変化する中で、教会が自らに託されている「平和の福音」を発信することによって、平和運動と連帯しながら日本と世界の「平和をつくる」教会の使命を自覚してのことでした。

「平和宣言」はしっかりとした聖書的・神学的基礎に立ちつつ、平和を作り出すための実践としての愛の業(ディアコニア)と平和のための協働と連帯という展望を示します。「キリストにある神の子らの一致こそ、この世における最も鮮やかな神の平和の証」という言葉など、分断している世界に生きているわたしたちに悔い改めとともに希望を与える言葉だと思いました。

スローガンで終わる危険がなくもない「平和宣言」ですが、この宣言は日本キリスト改革派教会の「教育的伝道」を重んじる伝統に連なる「平和教育」のテキストと言えるでしょう。宣言文とその解説の学びは、次世代との協働と連帯を生み出すに違いありません。

戦後八〇年の節目に出される平和宣言の歴史認識に注目させられます。過去の戦争において、日本の教会が神と人々の前で平和の福音に生きる教会としての責任と使命を果たせなかった反省を踏まえつつ、今の教会は将来に向けて、過去の失敗を克服し平和を作り出そうと決意しているのかとの問いかけです。かかる自己反省をするとき、教会が立ち返るべき原点は何かを指し示して、平和宣言は締め括られます。

「平和を作り出すという困難な働きや運動に携わっていると、知らず知らずのうちに、この世の力の前に身も心も擦り減って疲れてしまうことがあります。絶望的な思いにされることさえあります。ですから、いつでも原点に立ち返ることが必要です。」

平和を作り出す戦いは究極的には霊的戦いであり、立ち返るべき原点は、神の平和、すでに勝利しておられる主の平安と喜びが、礼拝を通して保たれることだと言われます。それゆえ、平和宣言は祈りなのです。